はい、元バイク屋のフォアグラさんです、こんにちは。

今回はみんな大好き、バイクに関する「オカルトチューン」のお話です。

バイクではありませんが、トヨタがこんなアルミテープを貼ることで操縦性が向上すると主張したことが記憶に新しいです。どうやらこのメカニズムは簡単に言うと、車体側に帯電した静電気を放電用のアルミテープで除去することで空気の流れが整って、ハンドリングや乗り心地が向上するということです。

無名のチューニングショップが言うとオカルトだのなんだの叩かれそうですが、あの世界のトヨタが大真面目に特許を取得したとなると、なんだか本当っぽく感じますよね。

というわけで、今回はバイクに関するこんなオカルトパーツに対して自分の考をお伝えしていきます。あらかじめお断りしておきますが、これはあくまで自分の個人的な意見です。決してそのパーツやチューニングを否定するものではありませんので、1つの意見やエンタメとして楽しんでいただければと思います。

それでは早速行ってみましょう。

その1 アーシング

ではまずアーシングからお話をしていきましょう。そもそも「アーシングって何だろう?」「聞いたことはあるけど、よくわからない」という方に向けて簡単に説明をします。

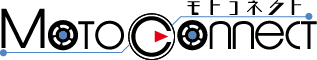

アーシングってなに?

バイクというものはバッテリーのプラス端子から電気が流れていき、その電気はヘッドライトやプラグなどで消費されてマイナスの端子に戻ります。その帰ってくる時にバイクの車体フレームなどを通るのですが、これでは電気抵抗が大きいため電圧の低下につながってしまい、本来の性能が発揮できないのです。

アーシングというのは、バッテリーのマイナス極から電気抵抗が少ないケーブルを各部に繋ぐことで、電圧の低下を防ぎましょうということなのです。そうすることでヘッドライトが明るくなったり、スパークプラグの火花が安定して燃焼効率が上がるなんて言われています。

確かに電気抵抗を減らすことができれば、このような効果も納得です。

ではこのアーシングはオカルトではないと言いきれるでしょうか?

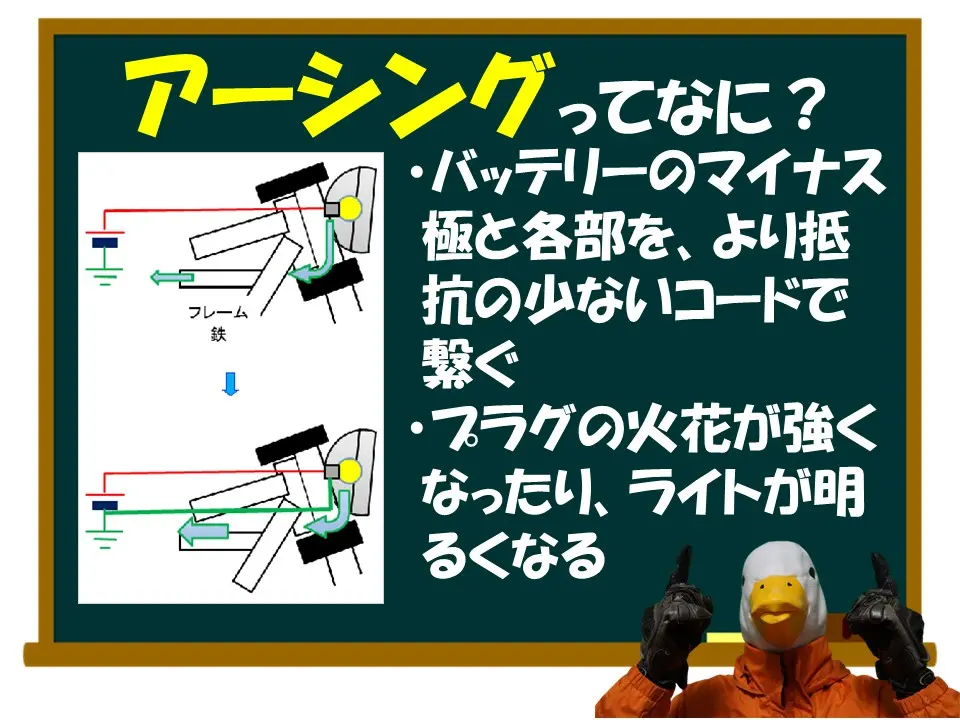

アーシングは効果あり? フォアグラさんの見解

フォアグラさんの見解は、アーシングはオカルトではありません!れっきとしたチューニングだと考えています。ただし、全ての方にお勧めできるわけではありません。お勧めをするとしたら古いバイクに乗っている方に限られます。

なぜかと言うと、古いバイクは新車に比べて電気抵抗が増加しているからです。バイクは古くなると錆や腐食が出てきます。メンテナンスをすることによって多少防ぐことはできますが、これはある程度仕方がないことです。この錆や腐食というのは見た目が悪くなるというだけではなくて、通電しにくくなります。つまり抵抗が増えるということです。また、外からは見えない、電気が流れる配線や端子も経年劣化により抵抗が大きくなります。そんな感じで古いバイクほど、抵抗は大きくなり電気が通りにくくなっているのです。ですので抵抗が極めて少ないアーシングケーブルを直接バッテリーにつぐことで通電性が高まり、ヘッドライトが明るくなったりスパークが安定したりというメリットが期待できるわけです。

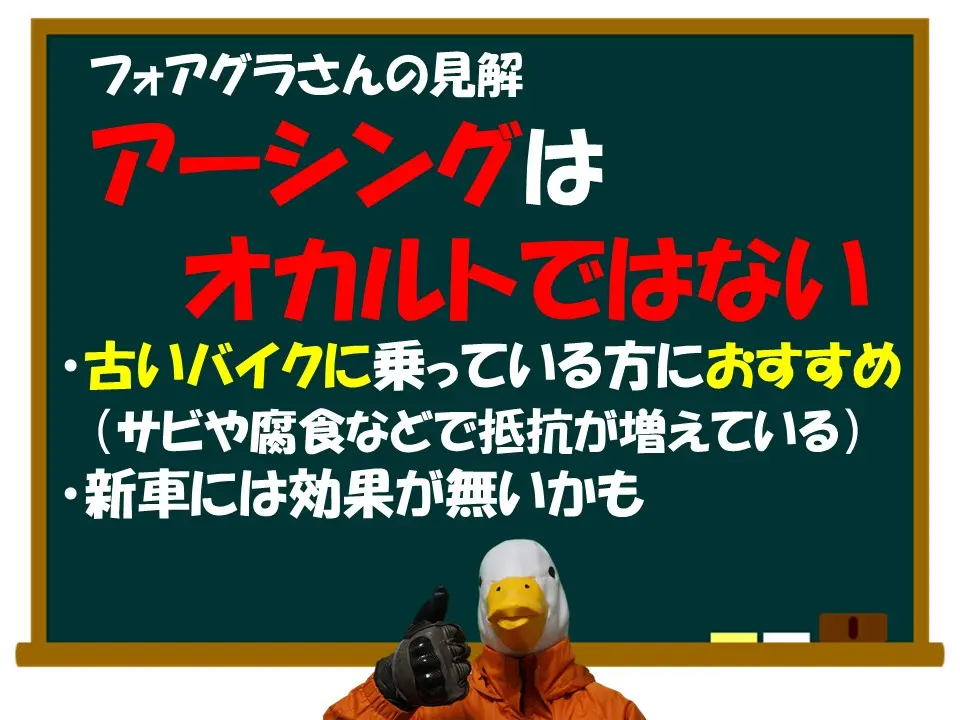

注意!アーシングのリスク

「おお!じゃあ古いバイクにも乗ってるし、簡単そうだからやってみよう‼」と思ったあなた、ちょっと待った! アーシングを行うことのリスクもしっかり頭に入れておきましょう。

《リスク その1》

バッテリーや電装パーツの寿命が短くなるということ。電気の流れが良くなって高効率化するということは、それだけパーツが頑張って仕事をするということです。つまりパーツにかかる負荷も大きくなるということです。当然このことは各パーツの寿命にも影響を与えてしまいます。

《リスク その2》

ショートのリスクが高くなるということ。配線が増えるということは、配線同士が接触する可能性も高くなるということです。ですので最悪の場合、発火してしまったり、保証を受けられなくなったりということも想定されます。アーシングの作業自体は難しい作業ではありませんが、リスクの低い配線の取り回しを考えなければならず、素人作業というのはちょっとお勧めできないのです。

また、そもそも論になってしまいますが、車のように大きな車体であれば効果は期待しやすいと思いますが、バイクは車体が小さいので、そもそも抵抗自体あんまり大きなものではないと思います。

というわけでアーシングについての見解をまとめると

①決してオカルトチューンではありません。

②ただし新しいバイクに関して効果を期待するのは難しいでしょう。

③古いバイクには試してみてもいいかもしれない

といったところです。

その2 コンデンサーチューン

ではアーシングに続き、今度はコンデンサーチューンの話をしていきましょう。

2輪だけでなく4輪でも使われる、このコンデンサーチューンというのはどのようなものなのか、その理屈を解説していきましょう。

コンデンサーチューンってなに?

まずコンデンサーというものは、一時的に電気を貯めたり放出することができるものです。こう聞くとバッテリーみたいと思われるかもしれませんが、ちょっと違います。バッテリーほど多くのエネルギーを蓄えることはできないのですが、バッテリーよりもエネルギーを早く蓄えたり、早く放出することができるのです。

ですのでこの特性を利用して、瞬間的にバッテリーに高い負荷がかかり、一時的にパワー不足になった際にその不足分を一瞬でコンデンサーがカバーして、安定させましょうというのがこのコンデンサーチューンの考え方です。

なるほど、確かにこれも納得できそうです。

エンジンの始動時などは瞬間的に高い負荷がかかります。そんな時にもスパークが安定するのであればエンジンの始動性も良くなることでしょう。

コンデンサーチューンは効果あり? フォアグラさんの見解

ここでフォアグラさんの見解は、コンデンサーチューンは基本的にはほぼ無意味と考えます。完全に全く無意味とまでは言いませんが、自分はこう考えます。

そもそもバイクという乗り物には、オルターネーターという小さな発電機がついています。通常走行中はこのオルターネーターが発電を行っていて、電力の消費量よりも発電量の方が上回っているので、十分電力は確保できていて、むしろ充電しているのです。ですので、バイクで走っている最中にバッテリーが上がってしまったなんていうことは、そうそうないはずなのです。

では効果が期待できるケースがあるとすれば、それはどのような場合なのでしょうか?それは大きな電力を消費している時です。代表的なのはエンジンの始動時。セルモーターを回しつつ、スパークプラグも火を飛ばしています。

ですのでこのエンジン始動時というのは、一時的に電力を大きく消費し、バッテリーの電圧が低下するのです。その電圧が下がった分、どうしてもスパークプラグからの火花が弱まってしまい、エンジンの始動性が悪くなってしまうというわけです。そんな時に不足した分をいくらかコンデンサーが補ってくれるという理屈なのです。

他にも、急加速時に素早く電力を供給できるためパワーがアップするなんていう理屈も聞きますが、正直体感できるレベルかどうかは怪しいです。少なくとも自分は全く分かりませんでした。そしてもしそのような効果があったとしても、バッテリーからの電力供給が間に合わないほどの加速レスポンスというのを、一般のライダーは必要としていないでしょう。

ですので自分はコンデンサーチューンは必要ない。ほぼ無意味と考えています。エンジンの始動性が悪いという方は、コンデンサーを取り付ける前にバッテリーの充電や交換を試す方が現実的でしょう。

ちなみにモバイルバッテリーからも充電できるような低価格の充電器も発売されているので、駐車場や駐輪場に停めている人でも簡単に充電できるようになりました。

注意!コンデンサーチューンのリスク

でもここまで話を聞いて、コンデンサーチューンについてこう考える人もいるかもしれません。「ま、あんまり効果は感じられないのかもしれないけど、取り付けをすることでデメリットがないんだったら、付けてみたらいいじゃない?」

確かに気持ちが分かりますが、このコンデンサーチューンには実はデメリットも想定されるのです。

当然ですが機械というものは、部品点数が多くなれば多くなるほど故障するリスクや、トラブル発生リスクというのは高まっていきます。ですので必要性がないのなら、極力何も付けない方が良いのです。

実際コンデンサーチューンで最も有名な商品についても前例があります。4輪用ではありますが、過去に基盤部品や基盤の一部が破損したことにより発熱・発炎・発火というリコール対応を行っています。

これまでにお伝えしたようにシチュエーションによっては全く無意味とは言いませんが、このようなリスクを覚悟してまで取り付けるパーツではないと自分は考えます。このコンデンサーチューンのパーツ自体も結構いいお値段しますからね。

その3 タイヤの窒素充填

最後はタイヤへの窒素充填についての見解をお伝えします。

バイク販売チェーンのレッドバロンに限らず、自動車の整備工場でも結構浸透していますけれども、あえてこれ反論していきましょう。

このタイヤへの窒素充填で期待される効果は

1:空気(というより窒素)圧が落ちにくい

2:タイヤの寿命を伸ばす

3:温度変化による内圧の影響が少ない

ということですが、1つずつお話ししていきましょう。

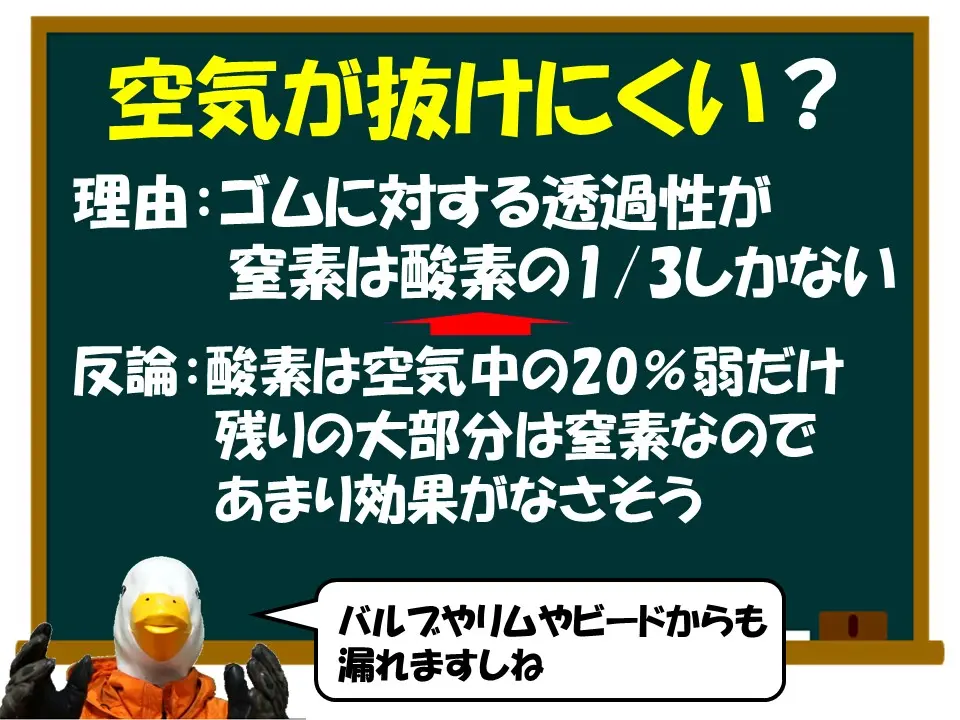

1:空気圧が落ちにくい? フォアグラさんの見解

空気圧が落ちにくいとされる理由は、ゴムに対する透過性が低いからです。窒素の透過性というのは、酸素に比べると1/3くらいに抑えられるのです。

これは納得してしまいそうですが、自分はあまり効果は期待できないと考えます。

なぜなら、その抜けやすいとされている酸素は、空気の成分の内わずか20%です。そして空気の残りのほぼ80%は窒素です。そう、そもそも空気というのはほぼ窒素なのです。これ、酸素と比較している時点で作意を感じませんか?まるで空気に対して1/3程度しか抜けないような イメージを持たせたいように感じます。3倍透過しやすい酸素は、空気のわずか20%でしかないということ考えると、あまり効果的ではないように感じませんか?

また、タイヤから抜ける空気というのは、ゴムを透過するものばかりではありません。劣化したバルブとかリム、硬くなったビードなどからもわずかに漏れていきます。ですのでこの空気に比べて抜けにくいということ自体は否定しませんが、さほど空気と変わらないのではないのか?というのが自分の見解です。

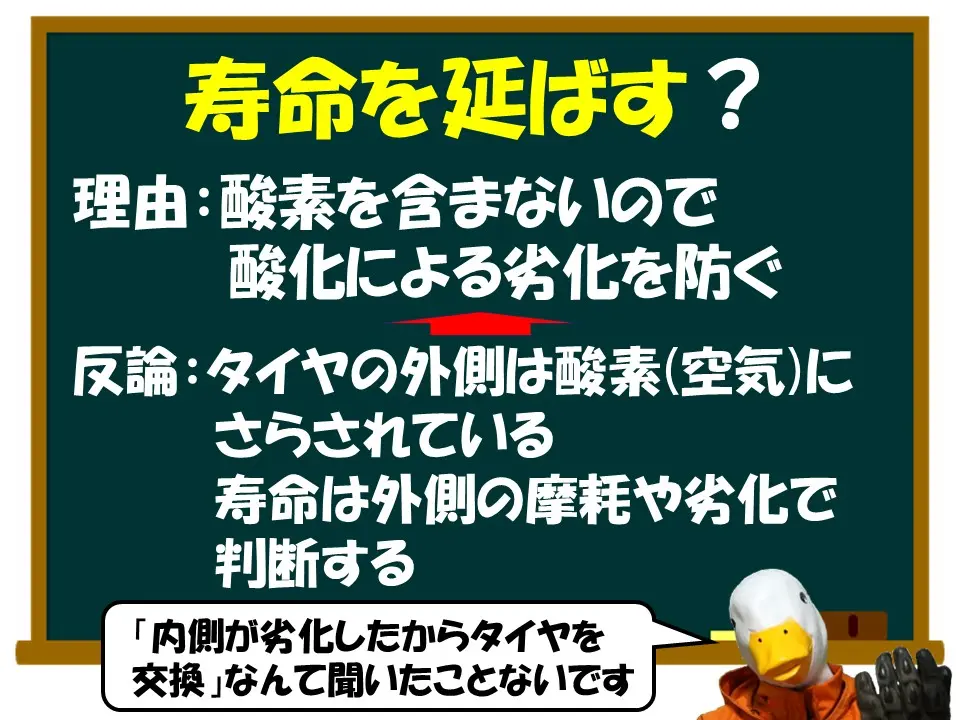

2:タイヤの寿命を伸ばす? フォアグラさんの見解

この論拠はまたもや酸素です。空気と違って酸素を含まないから、ゴムが劣化しにくいということです。確かに酸素がなければ酸化しないので、劣化も遅くなるでしょう。ではこの主張は納得できるものなのでしょうか?

自分の見解は、やはりこの点もあまり納得できません。

では自分の考えをお伝えしましょう。

まず違和感を感じるのは、タイヤの外側について触れられてないということです。窒素を充填するのはタイヤの内側だけですが、道路と接している外側は常に酸素を含む空気にさらされています。

そしてタイヤの寿命というのは何をもって判断しますか? タイヤの内側で判断するなんて聞いたことがありません。残りの溝がなくなってスリップサインが出てしまったり、紫外線にさらされてひび割れてしまったり、こういった理由で交換する人が99%いや100%ではないですか?少なくとも自分はバイク屋で長い間働いていても「タイヤの内側が劣化したので交換してください」なんていう人はいませんでした。

このタイヤの寿命を伸ばすということも、自分は納得できる理由とは思えません。タイヤの劣化の主な原因は、酸素というよりも走行による摩耗と紫外線による劣化がほとんどです。劣化の原因を酸素による酸化としている時点で、論点をずらしているのではないかと感じます。

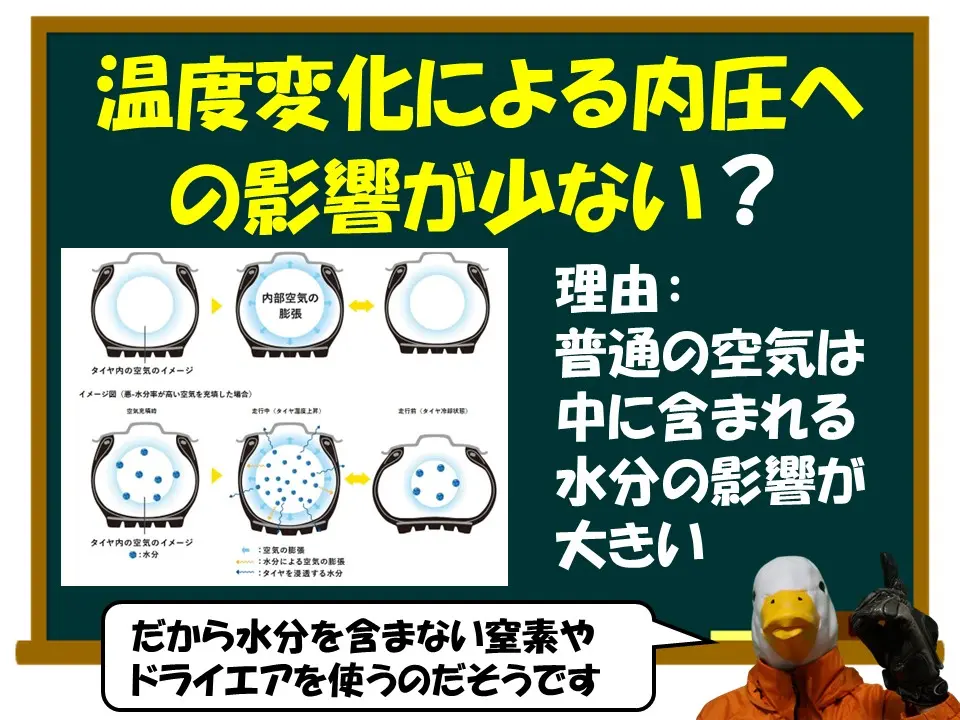

3:温度変化による内圧への影響が少ない? フォアグラさんの見解

バイクや車のタイヤというのは、走行時の摩擦によって温度が上昇します。タイヤが温まると、当然中の空気の温度も上がってきて、タイヤ内の水分の体積が変化します。それに伴って空気圧も変化してしまうということです。

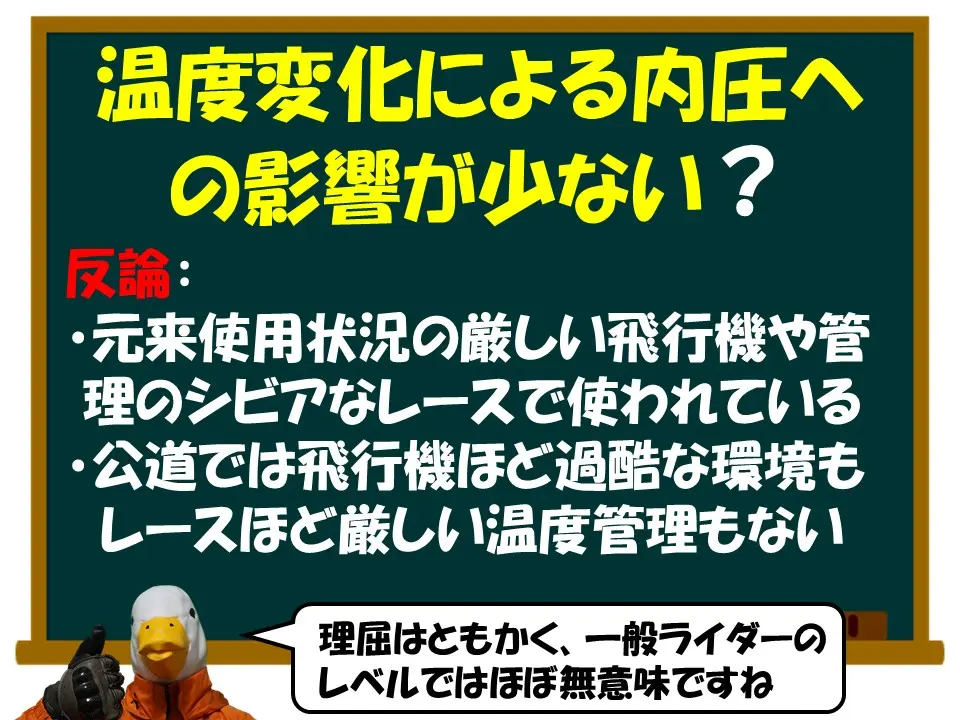

確かにこれも全く影響がないとは言いません。ただし、そもそもこの水分を含まない窒素やドライエアを採用していたのは飛行機のタイヤや、レースで使うタイヤなのです。

飛行機は車やバイクとはとても比べ物にならない重さであることはもちろん、離陸時には300km/h、着陸時でも250km/hという速度になるので、タイヤの表面温度はなんと400℃にも達すると言われています。さらに上空では-50℃と超低温ですので、気温差も半端ではありません。さらに一般的な自動車の約5倍の空気圧ですから、当然空気に含まれる水分量にも配慮しなければなりません。そもそも車やバイクのタイヤに含まれる空気の量、つまり水分量とは圧倒的な差があるのです。

Moto GPなどの本格的なレースのタイヤについても、この飛行機ほどではなくとも、公道を走っている我々一般ライダーとは比較にならないほど過酷な環境下で使用されていますし、少しでもタイヤの内圧を安定させるために、水分を含まないドライエアというものが使われています。

ただ我々一般ライダーのタイヤの温度は何℃でしょうか?グリップを引き出すために温めることを意識しても、せいぜい手で触ってほんのり温かく感じる程度です。 そして最も冷えた時であったとしても気温一桁℃。少なくとも飛行機のように-50℃でバイクに乗る人はいないでしょう。(稚内年越し組はそれに近いものありますけどね)

というわけでこのタイヤの内圧への影響については理屈では納得できるのですが、一般のライダーレベルではほぼ無意味ではないかと自分は考えます。自分はレッドバロンでバイクを買っているので、無料で窒素を充填してもらうことができますが、わざわざ店に持っていく手間ほどの意義を感じていなくて、普通にこんな電動エアポンプで空気を入れています。

ただ、無料ですし、窒素を入れて何か悪いことがあるわけではありませんから、オイル交換のついでに入れてもらうことはありますけどね。

まとめ

今回の内容は、あくまで自分の考えですので、違う考え方をする人や業者さんなど様々かと思います。こういったアイテムを実際に購入チューニングされる際には、色々な人の意見を聞いてみて判断してください。自分で信じているってだけだとしても、少なくともプラセボ効果はあるでしょうし、本人が気持ちよくバイクに乗れていたら、それが1番です。

というわけで今回はバイク界隈のオカルトチーンについて解説をしてみましたが、楽しんでいただけたでしょうか?

この記事の内容は下記の動画で詳しく解説していますので、こちらもぜひご視聴ください。

それでは今回も最後までご覧いただきありがとうございました。

関連記事:

投稿者プロフィール

-

元バイク屋のYouTuber。

バイクライフに役立つ情報を毎週配信。

メカの話やバイク購入アドバイスはもちろん、用品レビューやバイク屋裏話まで、バイク乗りなら誰もが気になるテーマばかり。

ちなみに中身はアラフォーのおっさん。

好物はサッポロ黒ラベルとキャベツ太郎だが、子どもができて以来、ふるさと納税で貰った無糖レモンサワーで節約している。

最近、血糖値と血圧を気にしているらしい。

最新の投稿

コラム2026年1月2日【元バイク屋が解説】バイクライフでケチって良いもの、ケチってはいけないもの

アイテム2025年12月30日【元バイク屋が伝授】失敗しない!!バイク用冬グローブの選び方

メンテナンス2025年12月16日【元バイク屋が徹底解説】マネするだけで簡単!安心‼ 愛車の冬季保管完全マニュアル

まとめ2025年12月14日【元バイク屋がおすすめ】15万円から買える!初心者・リターン向け250ccと注意点