前編では諸元表の中から旋回性に関わる数値をざっくりと解説しました。そして後編ではいよいよ本題、諸元表の正しい見かたの解説です。これ、バラしちゃうとバイク業界に敵が増えそうな内容なのですが、気にせずお話してしまいます。初心者から設計・開発などの経験がないライター、ジャーナリストまで必見の内容になりますので最後までお付き合いいただければ幸いです。ではいってみましょう。

諸元表から読み取れるハンドリングの違い

キャスター・トレール・ホイールベースがどのように旋回性に影響するかは前編でお話させていただきました。

だから諸元表のこれらの数値を見ればそのバイクの特性がわかる、というのが様々なメディアで語られてきたことですが、これは実は大きな誤解です。

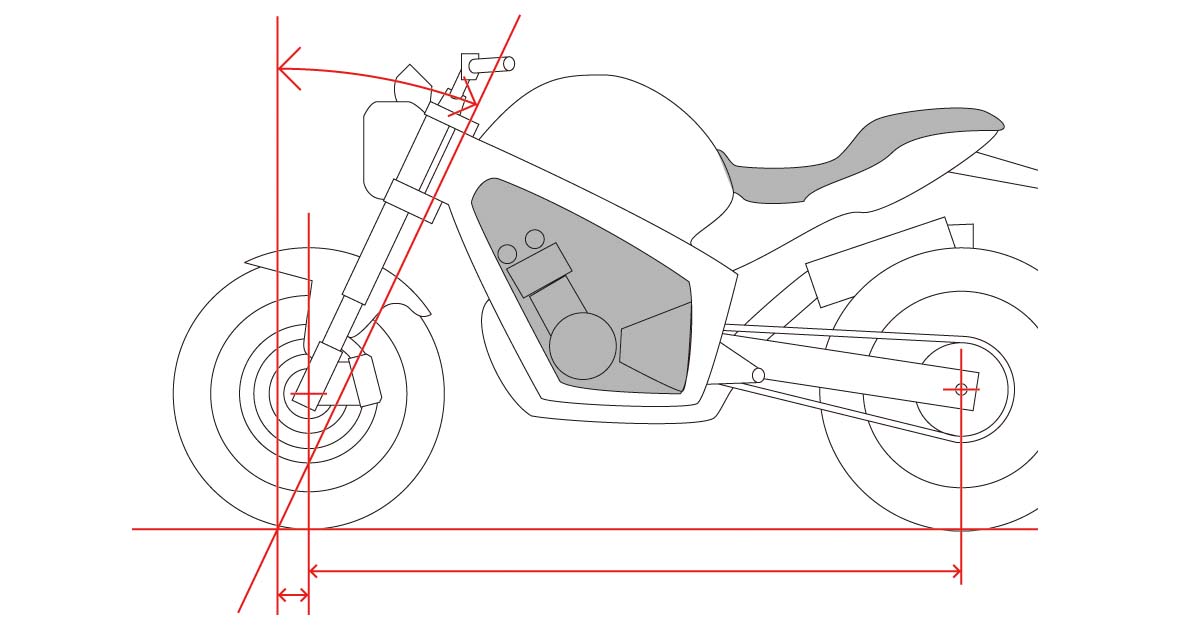

諸元表に記載されている数値はあくまでも静止時、ライダーが乗車していない空車状態の数値であることを考慮しなければならないのですが、そこが抜けてしまっているんです。

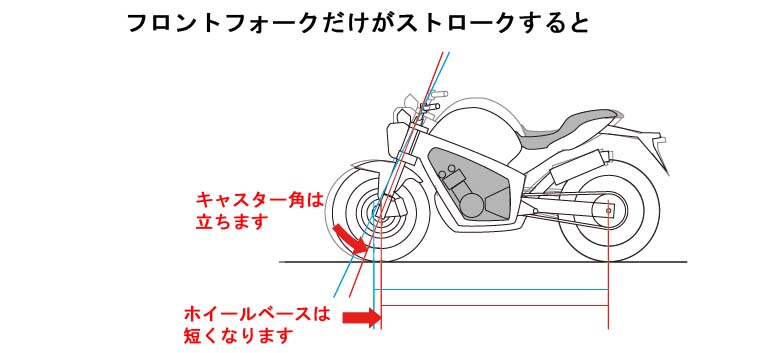

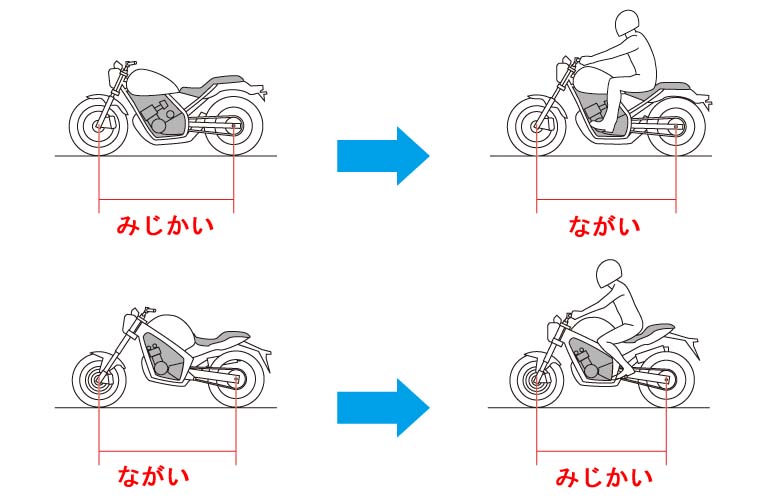

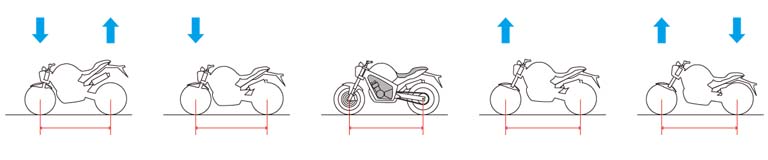

ライダーが乗車すればサスペンションが沈み込みますが、例えばフロントフォークだけがストロークすればキャスター角は立つ方向へ変化し、ホイールベースは短くなる方向へ変化します。トレールは少なくなりますね。リヤサスだけがストロークすればホイールベースが長くなる方向へ変化します。

変化する量はライダーの体重によっても変わりますし、前後サスペンションのスプリングの硬さのバランスによっても変化の仕方が変わります。

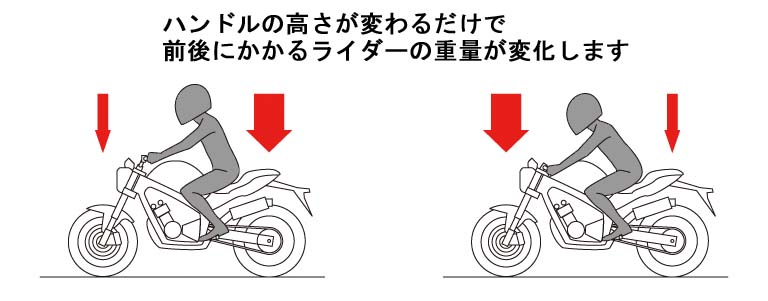

さらにライディングポジションが違うと前後のサスペンションにどのくらいずつ体重がかかるのかが変わります。ハンドルの高さだけを見ても、高ければ上体が起き気味になるためライダーの体重はリヤ寄りに、逆に低ければフロント寄りにかかりますので、ここでも前後サスペンションの沈み方、各数値の変化の仕方に違いがでてきます。

走行中の車体姿勢はサスペンションのセッティングの違いによってさらに異なる状態となります。

例えば同じ速度から同じだけブレーキをかけても、フロントフォークが硬ければ沈み込む量は少なく、キャスター角の変化は小さくなりますが、フロントフォークが柔らかい車種はキャスター角が立った状態へと大きく変化する、といった具合です。

ここまで理解すれば、静止状態の数値だけを知ったところでそのバイクの特性など判断できるわけが無いことがわかりますね。

数値の正しい読み取りかた

諸元表の数値をよく見ると、全長や全高などは末尾が0や5になっていることがわかります。

設計時にこれらの数値がちょうど0や5になるように調整されているのかというと、そんなわけはありません。これは四捨五入や切り上げ、切り捨てされた数値、つまり諸元表に記載されているのはだいたいこのくらい、という大まかな数値でしかありません。

ですからライダーが乗車した時点で諸元表の数値からは変化していることも加えると、複数の車種のホイールベースを諸元表の数値で比較しても、実際にはライダーが乗車した時点で多少の寸法差は逆転している可能性すらあります。

この四捨五入などのルールは各国の公的機関(日本であれば国交省)によって細かく規定されています。計測する箇所にも厳しい規定があり、バイクメーカーはその規定に沿った数値を公表しています。全高にミラーを含むのかなど疑問を感じるような規定も中にはありますが、バイクメーカーが独自の判断をすることは許されていません。

諸元表の存在理由

特性や正確な寸法がわからないとなると、この諸元表の数値というのは何のために公表されているものなのでしょうか。

開発中の車両には公表される諸元値の他に、様々な数値が存在します。たとえばホイールベースに関してなら、どれくらいの体重のライダーが乗車した場合はこの数値、フロントフォークがフルボトムした場合、リヤサスが伸びきった場合、フロントフォークがフルボトムし、リヤサスが伸びきった場合はこの数値など、ホイールベースだけでも膨大な量の数値が存在します。

バイクメーカーはその中から定められた数値を抜き取って公的機関に申請することによって型式認定という国からの認可を獲得し、市販にいたります。

公的機関に申請する数値は排ガスや騒音関連の数値なども含まれ、膨大な量になります。一般に公開されることはありませんが、灯火類の位置や面積、光量なども詳細に申請する必要があります。

その公的機関に申請した数値の中から一部の主要な数値を抜き出したものが一般に公開される諸元表です。だから主要諸元表と表記しているメーカーもあるわけですね。

なぜ私が諸元表の成り立ちに詳しいのかと言うと、膨大な数値の中からメーカー公式の主要諸元表を作るという仕事をしていたことがあるからです。

いろんな開発関係の仕事を経験しすぎて、何をやっていたのか他人に説明するのが難しいのが私の悩みのひとつだったりします。色々経験を積ませていただけて有り難いことなんですけどね。私のプロフィールがモヤっとした内容になっているのはそんな理由もあったり。

つまり一般に公開されている諸元表は、メーカーが公的機関にこんな数値でちゃんと申請してありますよと証明しているものであり、いわばバイクの身分証明のようなものです。

ですから諸元表は、そこに書いてある数値から何かが読み取れるような代物ではありません。それが一番明確に表れているのが型式という項目です。この項目から何かを読み取れる人はいませんよね。他の項目も同じです。

諸元表に記載されている内容というのは、人間に例えれば身長、体重、生年月日、血液型みたいなものです。血液型がB型の人はいい加減なんて言われることが多いですが、B型にだって几帳面で真面目な人はたくさんいます。諸元表から読み取れるバイクの特性というのは、血液型診断程度の信憑性だと思っていただければ間違いありません。

諸元表の数値とメーカーのもくろみ

しかし世界中には諸元表の数値だけを見た決め付け記事があふれています。間違った先人の思い込みを脈々と多くの人が受け継いでしまったことがその原因ですが、このような状況をなぜバイクメーカーは間違いだと知りながら放置しているのでしょう。

いまさら手のほどこしようが無いという理由もありますが、バイクメーカーはこの間違った常識を逆手に取って上手く営業に利用しているというのが放置している大きな理由です。

キャスター角を立てれば勝手にメディアがスポーティーな乗り味だと勘違いしてPRしてくれる、最高出力を大きくすれば勝手にメディアが速いバイクだと勘違いしてPRしてくれる。メーカーにとってこんな美味しい状況はありません。

ですから勘違いしてもらえる前提、数値ありきで企画される車両なんていうのも実際に多く存在します。

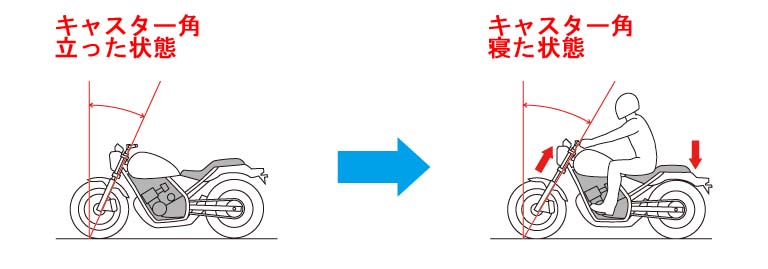

例えばスポーティーなイメージで売りたい車種の場合、まずキャスター角を立ててクイックな乗り味を連想させます。

しかしフロントフォークのスプリングを硬く、リヤサスのスプリングを柔らかくするだけでライダーが乗車した際のキャスター角は寝かせることができます。

さらにハンドルを高く、上体が起き気味なライディングポジションに設定すれば体重はフロントフォークにかかりにくく、リヤサスにかかりやすくなりますので、さらに実際のキャスター角は寝た状態になります。

その他トレール量、ホイールベースや重心位置などの設定により、諸元表のキャスター角の数値は立っていながら直進安定性が強く穏やかな乗り味のバイクを造り上げるなんていうことは、バイクメーカーの開発力を持ってすればそれほど難しいことではなかったりします。

こういう車種の場合、試乗記事などでは「こんなにキャスター角が立っているのに安定性も確保されていてバランスがよい」なんて苦しまぎれな評価をされたりしますが、実態はライダーが乗車した時点でキャスター角が寝た状態になるバイクなだけだったりします。

この勝手に勘違いしてもらえることを狙った最たる例は最大出力の表記です。

いくら最大出力が大きくても、いつまでたっても最大出力に達しない特性だったとしたら速いわけがないですよね。極端な例ではありますが、実際にこれに近い特性の調整が発表前に行われることはよくありました。

たいして速くないバイクでも特性を調整して最高出力だけを大きくすれば、メディアが勝手に速いバイクとしてPRしてくれて売り上げが伸びたりしますから、バイクメーカーとしては笑いが止まりません。ちょっと小細工するだけで、宣伝費用タダですからね。比較テストとかされるとバレちゃうんで、あまり極端なことはできませんけど。

諸元表の数値にはこんなメーカーの思惑が隠れていたりするので、数値を見て特性を判断するというのは危険極まりない場合も多いです。

まとめ

では諸元表の数値を見比べることに意味は無いかというと、そんなことは無いと思います。

私がスポーツ系のバイクに乗るとしたら、できるだけキャスター角が立っているバイクを選びます。走りに行って休憩しながら自分のバイクを眺めたとき、「俺のバイク、キャスター立っててスゲー曲がりそうでカッコイイ!」と思いたいじゃないですか。そんな楽しみ方もアリでしょう。あくまでも勘違いだと理解したうえでの楽しみ方ですけどね。

今回はほとんど語られることが無い諸元表の裏側についてお話してみました。メーカー公式の諸元表を作った経験のあるライターやジャーナリストなんてほとんどいないと思いますので、ちょっと貴重なお話だと思います。

バイクは乗り物ですので、乗ってみなくちゃ何もわかりません。乗り味に興味があるバイクがあったらとりあえず乗ってみましょう。いくら諸元表の数値を見てもわかることなんて何も無いですから。

投稿者プロフィール

-

長年オートバイ業界を裏側から支えてきた、元、車両開発関係者。

バイク便ライダーの経験や、多数のレース参戦経験もあり。

ライダー・設計者、両方の視点を駆使して、メカニズムの解説などを中心に記事を執筆していきます。

実は元、某社のMotoGP用ワークスマシンを組める世界で数人のうちの一人だったりもします。

あなたが乗っているオートバイの開発にも、私が携わっているかもしれませんよ。

最新の投稿

コラム2024年7月3日【元車両開発関係者が解説】新しいバイクが出来るまで バイクの製造工程を紹介(前編)

コラム2023年12月26日【元車両開発関係者が解説】わかれば簡単!?ダンパー迷宮攻略法!

コラム2023年10月1日【元車両開発関係者が解説】チェーン!ベルト?シャフト!?バイクの駆動方式の謎を解説します

コラム2023年8月1日【元車両開発関係者が解説】納車ってなに?よくわかる「納車警察」撃退法!