バイクの諸元表には最大出力(馬力)、最大トルクが記載されています。この2つはどちらもエンジン出力の表記なのですが、このトルクと馬力の違い、質問されることが多い内容です。そこそこバイクの知識に自信があっても、正確に説明することができる人は少ないのではないでしょうか。

実際、トルクと馬力の概念を的確に解説できている記事は見たことがありません。中途半端で理解不能だったり、意味不明なモヤっとした内容だったり、とんでもない間違いだったりと悲惨な状況です。

そこで今回はトルクと馬力について、特に聞かれることの多いトルクに重点を置いてお話してみようと思います。

理解しやすいことを優先した概念の説明であるため、細かいことを省いて解説している部分もあります。そのため厳密に言うと正確ではない内容も含むことをご了承願います。

トルクってなに?

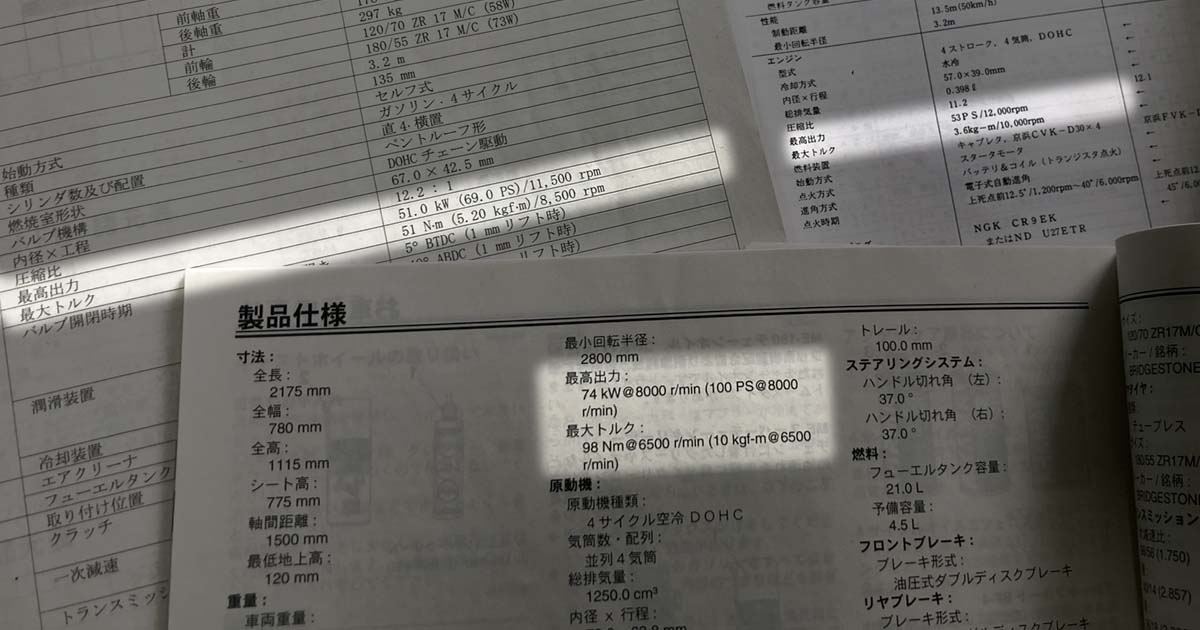

ボルトを締め付けるときには締め付けトルクというものが存在します。ボルトをどれくらいの力で締め付けるかを示すものですね。エンジンが発生するトルクはボルトの締め付けとは逆に、クランクシャフトが回転することによってどれくらいの力を発生するかを表しています。

○○N・m/○○rpmのように表されるので誤解されることが多いのですが、トルクには時間、速度の概念がありません。あくまでも○○rpmの時点での状態を切り取って表すと、という表記です。トルクレンチを使ってボルトを締め付ける時、ゆっくり締め付けても速く締め付けても締め付けトルクは変わらないのと同じです。あまり速い速度でトルクレンチを動かしちゃダメですけどね。

走行中は常にエンジンは回転していますので、時間の概念も速度の概念も無い数値は意味を持ちません。諸元表に記載されているエンジンのトルクというのはあくまでも理論上の数値、実際には体感できない数値だと考えていただいて問題ありません。なぜ何の意味も無い数値が記載されているのかの解説はまたの機会とさせていただきます。

じゃあ馬力ってなに?

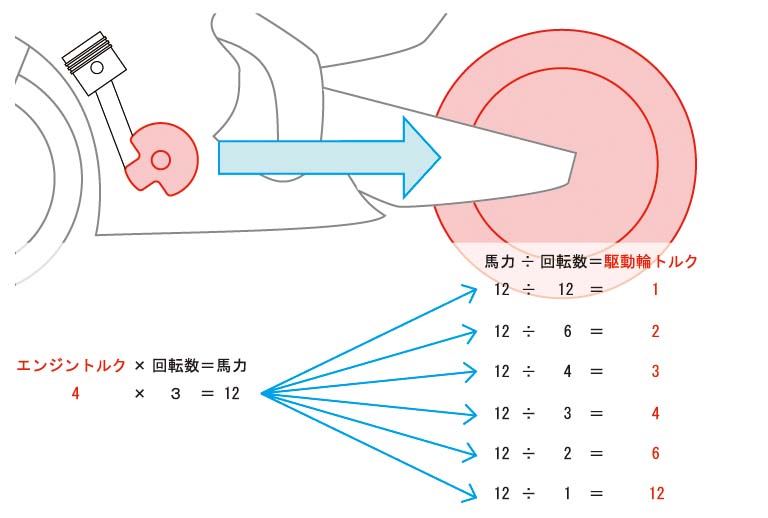

トルク×回転数が馬力です。回転数はrpmという単位で表されますが、正確にはRevolutions(回転数)/minute(1分間)、つまり一分間にクランクシャフトが何回転する状態かという単位です。クランクシャフトが発生する力であるトルクを使って、一分間にこれだけの回数クランクシャフトが回転した場合はこれだけの仕事をこなせる、という実際の仕事量を表すのが馬力です。

馬力には時間と、その時間内でクランクシャフトが何回転できるか、つまりクランクシャフトの速度の概念が存在しますので、実際に体感できる力です。ですから体感で語られるエンジン出力はほとんどの場合、馬力を指していると思ってもらってかまいません。

実はトルクには種類がある

エンジンが発生するトルクは理論上の数値で体感できないものであると解説しましたが、体感できるトルクも存在します。それが駆動輪トルクです。ほとんどのバイクの駆動輪は後輪ですので、後輪が回転することによって発生するトルクが駆動輪トルクと言われるものです。

エンジン内のクランクシャフトで力が発生しただけではバイクは前に進みません。後輪を回転させることではじめてバイクは前に進みます。

クランクシャフトからトランスミッションまでの一次減速、トランスミッション各ギヤでの減速、トランスミッションから後輪まで、チェーンドライブであればドライブとドリブンスプロケットの歯数の差による二次減速により、速度を減速しながらクランクシャフトで発生した馬力が後輪まで伝達されます。

クランクシャフトの速度を減速して後輪まで伝達する目的はトルクの増幅です。

馬力はトルク×回転数ですから、同じ馬力で回転数を少なくすればトルクは増幅されます。

5、6速では発進が難しくても1速なら簡単に発進できる、その代わり1速ではあまり速度がでないことを思い浮かべてもらえると理解しやすいでしょう。

駆動輪トルクは馬力を回転数とトルクに分配し直したもの、大前提として馬力がありますので、その時点ですでに時間と速度の概念が存在します。だから体感することが可能なのですね。

バイクに乗って体感できるトルクというのは諸元表に記載されているエンジントルクではなく、後輪が発生する駆動輪トルクです。そして駆動輪トルクは減速比次第でどうにでもなるものなのです。

「低速トルク」の真実

トルクにまつわる言葉で最もよく使われるのが低速トルクだと思います。低速トルクの大きいエンジン、などと使われますね。この低速トルクを正確に解説できる人はさらに少ないと思います。低速が低車速なのかエンジン低速回転なのか、トルクがエンジントルクなのか駆動輪トルクなのかわからない曖昧な言葉だからです。

使用されることが多い場面を書き出してみると、

1.低車速、エンジン低速回転、適切なギヤでの加速が良い場合

2.低車速、エンジン低速回転、積載量が多い状況での加速が良い場合

3.高車速、エンジン低速回転、高いギヤでの加速が良い場合

こんなところでしょうか。文字にするとわかりづらいですね。

1.の低車速、エンジン低速度回転、適切なギヤでの加速が良い場合、または2.の低車速、エンジン低速度回転、積載量が多い状況での加速が良い場合は、単純にエンジン低速回転時に駆動輪トルクが大きいことを示します。馬力が大きくても、減速比が大きくても、とにかく駆動輪トルクさえ大きければ低速トルクが大きいと評価されますね。

3.の高車速、エンジン低速回転、高いギヤでの加速が良い場合は減速比が小さい(あまり減速していない)状態でも駆動輪トルクが大きいことを示しています。

あまり減速してトルクを増幅していないのに駆動輪トルクが大きいということは、駆動輪トルクの元になる馬力が大きいということです。馬力が大きいということはクランクシャフトの回転数をかけて求められるエンジントルク自体が大きいということでもあるので、エンジントルクが大きいことを示していると言われれば間違いではありませんが、そんなまわりくどい言い方をする必要はありませんよね。

つまり書き出してみると低速トルクの低速はエンジン低速回転、トルクは駆動輪トルク、低速トルクという言葉はエンジン低速回転時の駆動輪トルク、場合によってはエンジン低速回転時の馬力を表していることがわかります。

トルクというと諸元表に記載されているエンジントルクを思い浮かべがちですが、これが混乱の原因、実際に話の中に出てくるトルクという言葉は駆動輪トルクを指している場合がほとんどです。駆動輪トルクの話をしているのでエンジン単体では成り立たず、低速トルクの大きいエンジンという表現は間違い、低速トルクの大きい車両が正解であることがわかります。

しかし実際には間違った表現が当たり前のように使われています。この間違いの氾濫がトルクという言葉の理解を難しくしている要因なのですが、私が知る限り50年以上は低速トルクの大きいエンジンという表現は使われ続けているので、もはや合っている、間違っていると声を荒げる事自体がナンセンスな状況です。

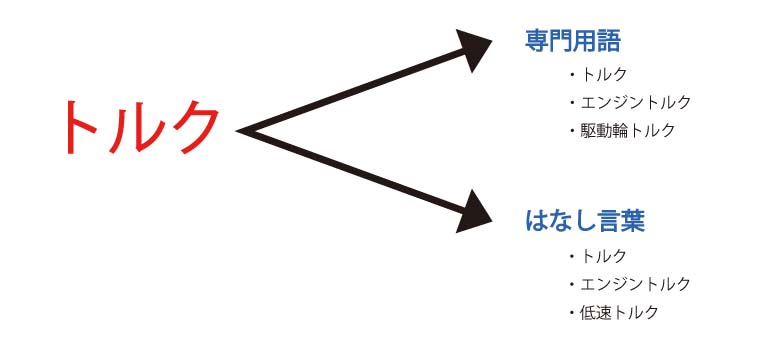

簡単に混乱を避ける方法としては、専門用語としてのトルクと、はなし言葉としてのトルクは別のものであると考えるのがよいと思います。

相手が専門用語としてのトルクを言っているのか、はなし言葉としてのトルクを言っているのかを的確に判断することが必要になりますが、トルクが大きいと言われたら、高回転まで回さなくても駆動輪トルクが大きいことを言っているのだろうと解釈すれば混乱せずに話が理解できます。

加速はトルク、最高速は馬力で決まる、のような専門用語の解説としてはとんでもなく間違った解説も見受けられますが、はなし言葉の解釈としてはあながち間違いでもない、むしろこれが的確な解説だったりします。ニュアンスを伝えるための表現なのでわざわざ解説するようなものでもないとは思いますけどね。

まとめ

ところで駆動輪トルクって、どうやったら諸元表などから読み取れると思いますか?

昔は当たり前のように出力曲線、どの回転数でどれくらいの馬力がでているかがわかるグラフが公表されていましたが、最近はあまり見かけなくなりました。きちんと読み取れる人がほとんどいないため、メーカーも積極的に公開しなくなってきたようですね。このグラフと諸元表の一次減速比、トランスミッションのギヤ比、二次減速比があれば計算で各ギヤ、各エンジン回転数ごとの駆動輪トルクを割り出すことができますが、面倒なのでそんなことをする人はほとんどいません。

乗り味を決める要素の中で大きな割合を占める駆動輪トルクは、実際には乗ってみないとわからないというのが現実です。

最大トルク、最大馬力などはピークを切り取っただけの数値ですので、そんなものを知ったところでどんな走りをするかは全くわかりません。実際の乗り味に関して意味のない数字に踊らされても何も得しませんので、気になるバイクがあったら積極的に試乗会などの機会を利用して乗ってみることをお勧めします。数字だけではわからない予想外の走りに感激する機会に恵まれるかもしれませんよ。

投稿者プロフィール

-

長年オートバイ業界を裏側から支えてきた、元、車両開発関係者。

バイク便ライダーの経験や、多数のレース参戦経験もあり。

ライダー・設計者、両方の視点を駆使して、メカニズムの解説などを中心に記事を執筆していきます。

実は元、某社のMotoGP用ワークスマシンを組める世界で数人のうちの一人だったりもします。

あなたが乗っているオートバイの開発にも、私が携わっているかもしれませんよ。

最新の投稿

コラム2024年7月3日【元車両開発関係者が解説】新しいバイクが出来るまで バイクの製造工程を紹介(前編)

コラム2023年12月26日【元車両開発関係者が解説】わかれば簡単!?ダンパー迷宮攻略法!

コラム2023年10月1日【元車両開発関係者が解説】チェーン!ベルト?シャフト!?バイクの駆動方式の謎を解説します

コラム2023年8月1日【元車両開発関係者が解説】納車ってなに?よくわかる「納車警察」撃退法!

![[ビーアンドビー] バイク用ヘルメット 白ツバ 半キャップ SGマーク適合品 ブラック フリーサイズ BB-300](https://m.media-amazon.com/images/I/31Ml+K3yw3L._SL500_.jpg)